孙尚香教刘禅写作业的是什么漫画,刘禅踩着凳子孙尚香与刘备说话

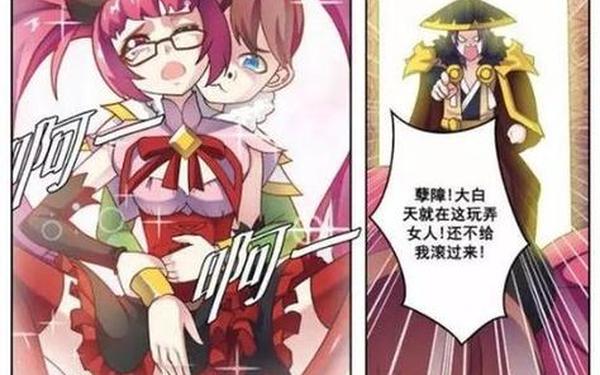

在三国烽火连天的背景中,一部以"孙尚香教刘禅写作业"为主题的漫画悄然走红。画面里,年幼的刘禅踮脚踩在木凳上,试图与案头的竹简平视;孙尚香手持毛笔,眉目间既有严师的肃穆,又流露出母性的温柔;而远处刘备倚门而立,目光中交织着欣慰与沉思。这幅看似穿越时空的日常场景,实则通过虚构与历史的碰撞,引发了对传统文化、家庭教育与历史人物现代重塑的多维思考。

历史与虚构的平衡

该漫画最引人注目的特质,在于将史书记载的碎片转化为鲜活的日常叙事。据《三国志》记载,孙尚香与刘禅并无实际交集——刘备入蜀时,孙夫人已返回东吴。但创作者巧妙利用这段历史空白,构建出"跨时空教学"的戏剧张力。历史学者王立群曾指出:"民间叙事常通过填补历史缝隙来传递集体记忆",这种创作手法既尊重了刘禅"乐不思蜀"的史实形象,又赋予孙尚香超越时代局限的教育者身份。

在细节处理上,漫画融合了考据与想象:刘禅脚下的矮凳参考了汉代漆器纹样,孙尚香发髻上的步摇则符合东吴贵族规制。这种严谨与创意的结合,正如艺术史家巫鸿所言:"当代历史题材创作应像织锦,经线是考据,纬线是想象。"通过器物考证与人物关系的重构,作品在虚拟时空中建立起可信的情感逻辑。

教育观的跨时空对话

漫画中孙尚香的教学方式暗含古今教育理念的碰撞。当她握着刘禅的手纠正笔画时,台词"字如心正,笔锋即骨气"化用了卫夫人《笔阵图》的书法理论。这种将道德教化融入技艺传授的方式,折射出传统"六艺"教育的精髓。教育学家顾明远认为,这种"以艺载道"的模式对当代素质教育仍有启示。

而刘禅踩凳子的动作设计更具象征意味。从发展心理学角度,北京师范大学教授边玉芳分析:"身体动作的'够不着'暗示认知发展的阶段性需求。"创作者通过这个细节,既保留了历史人物"庸主"的既定印象,又赋予其努力成长的叙事可能。这种处理打破了脸谱化塑造,为历史人物注入了现代教育关怀。

家庭的现代转译

刘备作为旁观者的设定,构建出微妙的家庭三角关系。漫画中他始终保持着安全距离,这种"在场却不介入"的姿态,恰如社会学家费孝通所述的传统父亲形象——"威严的守望者"。当孙尚香转头与刘备对话时,两人目光交汇处的留白处理,暗示着政治联姻背景下特殊的情感联结。

创作者通过重新诠释历史人物的家庭角色,回应了当代家庭教育的核心命题。南京大学历史系教授胡阿祥指出:"将刘备塑造为'观察者'而非'教导者',实则在探讨父母教育分工的现代课题。"这种古今映照的叙事策略,使两千年前的宫廷场景成为当代家庭关系的隐喻载体。

文化符号的再生创造

作品中,文房四宝被赋予新的叙事功能。研墨的镜头特写配合"墨香染襟袖,典籍传薪火"的字幕,将物质文化遗产转化为精神传承的视觉符号。故宫博物院文创团队曾评价:"这种将文物'活化'的尝试,比简单复刻更具传播价值。

人物服饰的色彩心理学运用同样值得关注。孙尚香的鹅黄襦裙与刘备的玄色深衣形成冷暖对比,这种用色既符合汉代"五行五色"体系,又通过色彩语言暗示人物关系。中国美术学院教授杭间认为:"传统文化元素的解构重组,实则是建立新文化语法的过程。

【历史叙事的当代价值】

这幅看似轻松的教学图景,实则是多重文化编码的精密织造。它证明历史题材创作不必拘泥于考据复现,而应成为连接古今的价值桥梁。未来研究可深入探讨数字媒介对历史记忆的重构机制,或通过受众调查分析此类创作的社会接受度。当刘禅最终在漫画中写下第一个工整的"汉"字时,我们看到的不仅是历史人物的成长,更是传统文化在当代语境中的创造性重生。