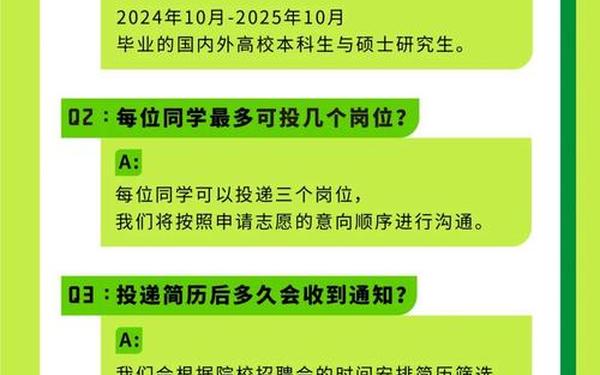

情侣第一次开间打扑克;两对情侣同开间房

现代情侣在探索亲密关系时,常通过共同活动深化情感联结。无论是初次尝试在私密空间内共度时光,还是两对情侣选择共享同一房间,这些选择不仅涉及情感互动的方式,更折射出当代年轻人对亲密关系、社交界限的理解与重塑。从扑克游戏到多人共处,看似简单的场景背后,隐藏着情感磨合、空间认知与社会观念的复杂交织。

情感互动的升温与挑战

对于初次共处一室的情侣而言,扑克游戏可能成为缓解尴尬的媒介。美国心理学家约翰·戈特曼在《爱的沟通》中指出,非竞争性合作游戏能降低双方的心理防御,而扑克这类带有策略与运气的活动,既能展现个人性格,又能创造轻松氛围。例如,一方在输牌时的幽默自嘲,或赢牌时的谦逊表现,都可能成为彼此加深了解的契机。

多人场景下的情感互动则更为复杂。当两对情侣同处一室时,个体的注意力可能被分散至群体动态中。人类学家爱德华·霍尔提出的"社交距离理论"认为,1.2米内的亲密距离通常仅限两人互动,而多人共享空间可能导致边界模糊。例如,一对情侣的亲密举动可能让另一对感到尴尬,或引发群体内的微妙比较。

空间共享的边界与默契

私人空间的开放程度直接影响关系发展。初次共处的情侣往往通过物品摆放、灯光调节等细节试探彼此的舒适区。社会学研究显示,70%的受访者认为"首次共享空间时的尊重感"是建立信任的关键。例如,主动询问对方对空调温度的偏好,或避免随意翻动私人物品,这些行为能传递出对个人界限的重视。

而多人共享空间的场景,则需要更高程度的规则协商。日本学者三浦展在《第四消费时代》中提出,年轻一代更倾向于通过"共居体验"建立社群归属感。两对情侣选择同开一间房时,可能涉及睡眠区域划分、洗漱时间协调等问题。成功案例中,参与者通常会提前制定"无声协议",如约定统一熄灯时间,或在特定时段保留隐私空间。

社会观念的冲突与重构

传统观念中,情侣独处常被赋予明确的亲密预期,而引入扑克游戏或多人共处,实质是对这种刻板印象的消解。英国社会学家安东尼·吉登斯在《亲密关系的变革》中强调,现代人更倾向于通过"去仪式化"的行为定义关系。例如,年轻情侣通过打扑克表明"享受陪伴本身而非身体接触",这反映了亲密关系形式的多元化。

这类选择也可能面临外界质疑。国内某婚恋网站的调查数据显示,约43%的父母认为"多人同住不符合传统礼仪"。这种代际观念差异,恰恰凸显了亲密关系模式的时代变迁。值得关注的是,Z世代群体中,将多人社交与二人关系结合的做法日益普遍,这与其成长过程中强调的"社群归属感"密切相关。

心理安全的构建路径

无论是二人独处还是群体互动,核心都在于心理安全区的建立。临床心理学家朱迪斯·赫尔曼指出,可预测的环境和清晰的沟通能显著降低焦虑感。初次共处的情侣若提前讨论活动内容(如确定扑克规则或观影选择),可将不确定性转化为共同期待的冒险。

在多人场景中,建立"安全词机制"尤为重要。借鉴团体心理治疗的经验,参与者可约定某个关键词作为暂停信号,例如当有人说出"暴雨"时,群体需立即停止当前话题或活动。这种机制不仅能预防冲突升级,还能增强参与者对环境的控制感。

【总结与展望】

从扑克游戏到多人共居,当代情侣正在重新定义亲密关系的边界与形式。这些实践既是对个人舒适区的探索,也反映了社会观念从"关系程式化"向"体验个性化"的转变。未来研究可进一步追踪此类行为的长期影响,或比较不同文化背景下的差异表现。对于个体而言,明确沟通意图、尊重多元选择,或许才是构建健康亲密关系的核心。正如德国哲学家弗洛姆所言:"成熟的爱是在保持自我完整性的前提下,与另一个人共享生命体验。