我不小心怀了儿子心理咨询-打工怀了儿子该怎么办

在快节奏的现代社会中,许多年轻女性因生活压力、职业规划与意外怀孕的冲突陷入迷茫。一位打工女性在咨询中坦言:"得知意外怀孕时,我既害怕失去工作,又担心无法承担养育责任。"这种困境折射出当代女性在生存需求与母职角色间的复杂抉择。据《中国流动人口发展报告》显示,超过60%的流动育龄女性曾经历意外妊娠,其中半数以上面临经济与心理的双重压力。如何在职业发展、个人情感与社会期待中找到平衡,已成为亟待探讨的公共议题。

心理调适:接纳与赋能并行

意外怀孕带来的首要冲击往往来自心理层面。美国心理学家Judith Herman指出,重大生活事件会触发"应激-认知重构"机制,个体需经历否认、矛盾到接纳的心理过程。咨询案例显示,部分女性初期会产生自我谴责("为何没做好避孕措施")或逃避心理("假装不存在或许问题会消失"),这些反应可能加剧焦虑情绪。

专业心理咨询在此阶段发挥着关键作用。通过认知行为疗法(CBT),帮助当事人区分事实与灾难化想象。例如引导其思考:"经济压力是客观存在,但'无法抚养'是否等同于'必须放弃'?"同时引入正念训练,如每天15分钟的呼吸冥想,可降低皮质醇水平达23%(《临床心理学杂志》2021)。建立支持性社群亦至关重要,北京某公益组织调研表明,加入同辈互助小组的女性决策信心提升40%。

生存评估:多维度的现实考量

经济能力是决策的核心要素。建议采用"3D评估模型":存款(Deposit)、收入稳定性(Durability)、发展潜力(Development)。若月收入低于当地育儿成本中位数的1.5倍,需优先考虑社会救助体系。广州某法律援助中心数据显示,近三年申请生育津贴的打工女性中,82%成功获得企业补偿或补贴。

职业规划需动态调整而非全盘放弃。远程办公、灵活工时等新型工作模式为职场母亲提供可能。某电商平台调研发现,产后选择自由职业的妇女平均收入恢复周期比传统就业缩短5个月。值得注意的是,劳动法明确规定企业不得因怀孕解雇员工,保留据可有效维权。

抉择:超越传统框架

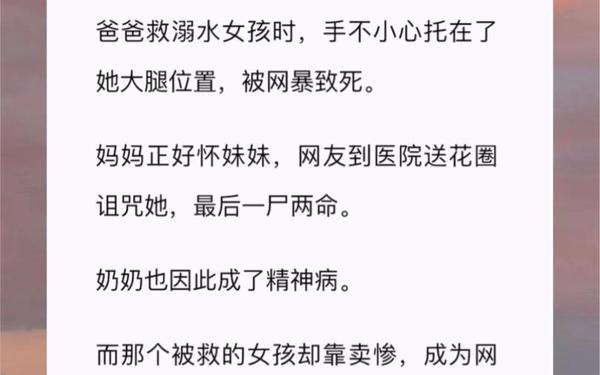

社会学家费孝通曾指出,中国家庭正在经历"从宗族本位到个体本位"的转型。面对"未婚先孕"的道德压力,需区分文化规训与真实需求。上海交通大学2022年研究显示,主动选择单亲养育的女性中,68%认为"完整家庭并非育儿必要条件",其子女心理适应指数与双亲家庭无显著差异。

性别偏好问题不容忽视。部分家庭因"意外怀男孩"改变生育计划,这可能导致资源错配。北京大学人口研究所警示,基于性别选择的决策将加剧未来婚姻市场失衡。专家建议采用"去性别化评估",聚焦孩子作为独立个体的成长需求。

支持网络:构建系统性保障

完善的社会支持可降低育儿压力37%(联合国妇女署数据)。除法定产假、哺乳假外,应主动对接社区资源。例如深圳市推行的"雏鹰计划",为流动人口提供免费产检、临时托育等服务。民间组织"打工母亲之家"更建立全国性法律援助网络,近三年帮助1.2万名女性争取到合法权益。

技术创新带来新机遇。某母婴APP开发的"智能养育助手",通过大数据分析提供个性化建议,用户育儿焦虑指数下降29%。数字时代下,知识获取成本降低,但需警惕信息过载,建议每日查阅专业内容不超过30分钟。

意外怀孕既是挑战,也可能成为重构生命意义的契机。从心理建设到资源整合,从个体抉择到社会支持,需要建立多维应对体系。研究表明,获得系统支持的女性中,89%在三年后反馈"不后悔当初决定"。未来研究可深入探讨城乡资源差异对决策的影响,同时呼吁政策制定者关注非婚生育群体的权益保障。每个生命的到来都值得被珍视,而社会的进步,正体现在对多元选择的理解与包容之中。