斯慕圈任务表(字母圈任务表清单)

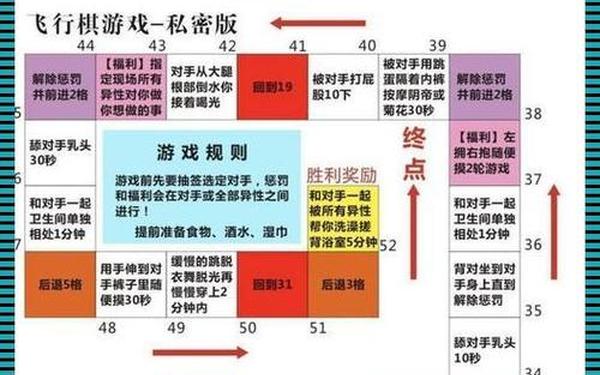

斯慕圈任务表(又称字母圈任务表清单)的核心功能在于通过结构化规则,帮助参与者清晰界定权力互动中的角色与行为边界。这种清单通常包含双方协商后的具体指令,例如特定场景中的服从行为、惩罚规则或奖励机制。心理学研究指出,明确的规则能够减少实践中的不确定性,例如社会学家Charles Moser在《BDSM中的权力与交换》中提到,书面协议有助于建立信任,避免因模糊沟通导致的冲突。

任务表的制定过程本身也是一种关系磨合机制。参与者需坦诚讨论彼此的偏好、禁忌及承受阈值,这一环节往往比任务执行本身更具意义。例如,部分清单会明确标注「安全词」的使用场景,确保双方在探索权力动态时始终保有终止权。这种设计不仅强化了基础,也呼应了BDSM社群「安全、理智、知情同意」的核心原则。

情感联结与权力释放

任务表常被视为连接情感需求与行为实践的桥梁。通过完成清单中的任务,主导方(Dominant)与被主导方(Submissive)在角色扮演中实现情感投射与压力释放。临床心理学家Robert Weiss认为,这种结构化互动能帮助个体暂时脱离现实身份,在受控环境中体验权力让渡带来的心理疗愈效果。例如,职场高压人群可能通过服从任务释放控制欲,而主导者则通过责任感获得自我价值认同。

值得注意的是,任务表的功能并非单向输出。研究表明,双方的情感需求会随着关系进展动态调整清单内容。一份追踪三年的社群案例显示,伴侣从初期以身体控制为主的任务,逐步转向侧重心理臣服的指令(如日记审查、着装规范),反映出关系从表层探索向深层信任的演变。这种动态适配性使任务表成为维系长期BDSM关系的重要工具。

争议与社会认知

尽管任务表具有实践价值,其边界仍存在广泛争议。反对者如精神科医生Jeffrey Satinover强调,权力交换可能模糊真实人格与角色扮演的界限,尤其对心理脆弱者构成风险。支持者援引荷兰莱顿大学2018年的研究数据:在纳入安全协议的前提下,BDSM实践者的抑郁与焦虑水平显著低于对照组,且关系满意度高出23%。

社会污名化问题亦影响任务表的公开讨论。主流媒体常将斯慕圈等同于暴力或病理化行为,忽视其背后的协商文化与情感逻辑。人类学家Margot Weiss在《技术化的欲望》中指出,任务表的文本属性恰恰消解了「非理性」的刻板印象——其严谨程度堪比商业合同,甚至包含风险评估与应急预案。这种高度组织化的特征,正在推动学界重新审视亲密关系的多元形态。

文化差异与本土化实践

斯慕圈任务表在不同文化语境中呈现显著差异。欧美清单侧重个人主义框架下的自由协商,例如明确标注「可重新谈判条款」;而东亚社群的实践更注重集体,常加入「不影响家庭责任」「避让熟人社交圈」等约束条件。这种差异源于文化心理学家Hazel Markus提出的「独立自我」与「互依自我」认知模型,说明任务表本质上是社会价值观的行为映射。

本土化过程中亦催生创造性改良。中国部分社群将传统服从美学(如古风角色扮演)融入任务设计,同时借助数字化工具提升协商效率。2023年一项调查显示,超60%的国内实践者使用加密协作文档动态更新清单,并利用数据分析追踪双方满意度趋势。这种技术赋权使小众文化逐渐突破封闭性,形成更可持续的实践生态。

总结与未来展望

斯慕圈任务表作为权力动态的具象化载体,既是亲密关系的「操作手册」,也是社会文化的棱镜。它通过结构化规则平衡自由与责任,同时折射出个体在、情感与技术时代的复杂需求。未来研究可深入探讨两个方向:其一,长期使用任务表对个体心理韧性的塑造机制;其二,跨文化实践中权力符号的翻译与重构。对于实践者而言,保持批判性反思与动态协商能力,或许是驾驭这份清单的真正要义。