日本大一大二大三在一起读吗_欧洲尺码与欧洲尺码区别966

在全球化的背景下,不同国家的教育体系与生活标准常因文化差异呈现出独特面貌。日本大学的年级制度与欧洲服装尺码系统,看似分属不同领域,实则均体现了社会对“标准化”与“个体适配”的深度考量。本文将从教育模式、文化背景、实际应用三个维度展开分析,揭示其内在逻辑与外在影响。

教育体系:日本年级结构

日本大学普遍采用“2+2”分段模式,即大一、大二侧重通识教育,大三、大四进入专业课程。不同于中国高校严格的年级分界,日本部分大学允许跨年级选修课程。例如早稻田大学的“开放科目”制度中,大一学生可与高年级同堂研讨,这种设计旨在促进知识交叉与代际交流。

这种“混合学习”并非主流。京都大学的研究显示,仅30%的课程允许跨年级选课,且多集中于人文社科领域。理工科因知识递进性强,仍保持年级壁垒。教育学者山田良介指出,这种差异反映了日本教育在“灵活性”与“系统性”之间的平衡策略。

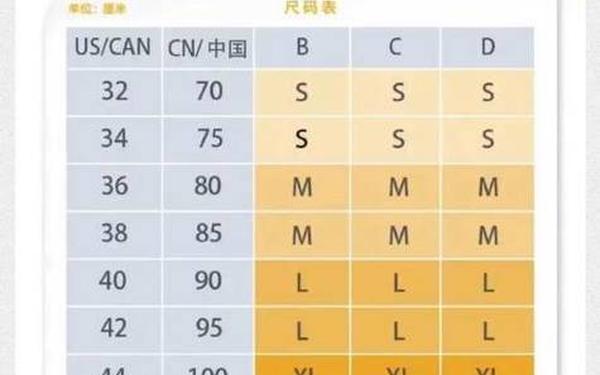

尺码标准:欧洲的双重性

欧洲服装尺码虽以“EU”为统一标识,实则暗含区域性差异。以女装为例,意大利38码的胸围比法国同码数小1.5厘米,这种差异源自南欧与北欧对“合体”美学的不同理解。米兰时装技术学院2021年的研究报告证实,地中海国家更倾向贴身剪裁,而北欧品牌偏好宽松舒适。

这种“统一标准下的多样性”在鞋码领域更为显著。德国海德堡大学团队通过3D足型扫描发现,标注同为42码的鞋子,西班牙品牌的足弓支撑高度比荷兰品牌低2.3毫米。这种微观差异导致跨国网购退货率高达25%,成为全球电商平台的技术痛点。

文化逻辑:隐形的规则制定

无论是日本教育制度还是欧洲尺码体系,其设计逻辑均植根于文化价值观。日本大学允许有限度的跨年级互动,实质是对“纵向社会”等级观念的妥协——既维持前辈后辈的基本秩序,又通过知识共享提升竞争力。社会学家佐藤绘里将这种现象定义为“结构化弹性”。

而欧洲尺码的区域差异,则是大陆文化多元性的具象化表现。巴黎高等商学院的市场分析表明,法国消费者对“Made in EU”标签的信任度达78%,但当具体产品涉及身体适配时,73%的受访者仍优先选择本国品牌。这种矛盾印证了人类学家列维·斯特劳斯的观点:“标准化试图消解差异,但文化本能始终在重建边界。”

总结与启示

日本教育体系与欧洲尺码系统的比较表明,任何标准化框架都需回应文化特异性与个体需求。在教育领域,可借鉴日本“有限弹性”模式,在核心课程外开辟跨年级协作空间;在商业领域,电商平台需建立动态尺码数据库,结合人工智能推荐算法降低跨国消费障碍。未来研究可深入探讨数字技术如何重构标准化体系,例如虚拟试衣系统对欧洲尺码差异的消解作用,或在线教育如何打破传统年级壁垒。这两个案例提醒我们:真正的全球化不是建立单一标准,而是创造包容差异的互动机制。