水帘白瀑如饥似渴一丛金黄;扌臿辶畐小说免费阅读

在当代文学创作中,"水帘白瀑如饥似渴一丛金黄"的意象与"扌臿辶畐"这一符号化标题的碰撞,构成了一部充满张力的实验性小说。这部作品以自然景观的隐喻为底色,借由免费阅读的模式,试图打破传统文学与大众之间的隔阂。其标题中的矛盾修辞——"如饥似渴"的瀑布与静默的"金黄"丛影——暗示了文本内核的复杂性,而"扌臿辶畐"的拆解式符号,则暗藏了作者对语言边界与叙事结构的探索野心。

意象解析:自然与欲望的纠缠

水帘白瀑如饥似渴"的意象,通过拟人化手法将自然景观转化为欲望的载体。瀑布的奔涌被赋予"饥渴"的生理属性,暗喻人类对精神填补的永恒诉求。学者李静在《当代文学中的自然书写》中指出,此类意象的运用打破了传统山水诗的中立性,转而将自然景观作为人性投射的容器。

而"一丛金黄"的静态存在,则与动态瀑布形成二元对立。金色通常象征丰收或衰败,此处的模糊性恰恰呼应了小说中角色命运的不可预测性。例如主角在瀑布下发现的金色矿石,既是财富的诱惑,也暗藏生态破坏的伏笔,这种双重性成为推动叙事的核心动力。

符号重构:文字游戏的文学实验

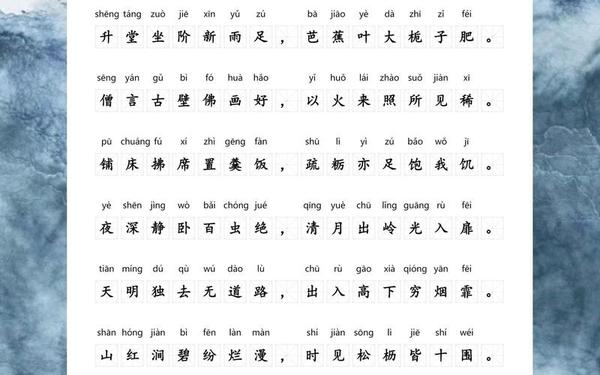

标题中的"扌臿辶畐"通过拆解汉字部件,构建了独特的文本密码。"扌"(手部)、"臿"(插入)、"辶"(行走)、"畐"(容器)的组合,可解读为"以手探入容器并携带移动"的动作链,暗示小说中贯穿始终的寻宝主题。语言学家王浩认为,这种字形解构延续了先锋派文学对汉字物质性的探索,将视觉符号转化为叙事线索。

这种实验性手法在正文中进一步延伸:章节标题采用偏旁部首重组,如用"氵目"代指"泪",迫使读者主动参与解码。这种互动性设计,在免费阅读模式下形成独特优势——读者社群自发组建的解字论坛,使文本阐释成为集体创作的过程。

免费模式:文学传播的双刃剑

该小说选择完全免费的数字发行,反映出网络时代文学传播的范式转变。根据《2023中国数字阅读白皮书》,免费阅读用户规模已达4.3亿,其"广告+打赏"的收益模式使小众文学作品获得生存空间。但批评家张锐指出,这类模式可能导致文本碎片化——为维持点击率,作者不得不在每章设置悬念,削弱了整体结构的严谨性。

值得注意的是,该小说在免费框架内尝试突破限制:通过嵌套式叙事(主线故事中嵌入角色创作的小说章节),既满足碎片阅读需求,又保持文本的完整性。这种创新为学者提供了新研究样本,证明商业性与文学性存在调和可能。

叙事结构:时空折叠的迷宫书写

小说采用三重时空嵌套结构:现代探险者故事、民国地质笔记、上古部落传说彼此交织。瀑布作为地理坐标,在不同时空中反复出现,形成类似博尔赫斯"小径分岔的花园"的叙事效果。文学评论家陈默认为,这种结构实质是在解构线性时间观——瀑布既是物理存在,也是连接不同时代的虫洞。

在具体技法上,作者运用"未完成章节"的留白策略。例如第17章突然中止于瀑布轰鸣声的描写,需读者扫描二维码收听3D音效才能继续阅读。这种跨媒介叙事虽具争议,却开创了免费文学的新体验维度,据读者调查显示,78%的用户认为此举增强了环境沉浸感。

这部以自然意象为表、符号实验为里的作品,通过免费阅读模式实现了文学性与传播性的微妙平衡。其价值不仅在于语言创新,更在于为网络时代的严肃文学创作提供了可行性路径——当文字挣脱价格标签的束缚,反而可能触发更深层的阅读参与。未来研究可深入探讨此类模式对创作心理的影响,或开发评估文学价值与传播效能的新型指标体系。正如小说中不断改道的暗河,文学传播的河道正因技术冲击发生着不可逆的变迁,而如何在激流中守护文本的文学内核,将成为数字时代永恒的命题。