玩偶姐姐是谁—doll姐姐是谁

在短视频平台的算法浪潮中,"玩偶姐姐"如同一颗突然划破夜空的流星,以其独特的视觉语言和充满隐喻的叙事方式,在2021年前后迅速崛起为现象级创作者。这位始终以纯白口罩遮掩面容的年轻女性,通过精心构建的"纯欲风"影像世界,在三个月内斩获数百万粉丝,其作品《森林》系列更引发全网现象级解读。当观众试图揭开这层艺术面纱时,却发现创作者有意设置的认知迷宫——Doll姐姐究竟是谁?这个疑问如同薛定谔的猫,在虚拟与现实的叠加态中持续引发讨论。

身份建构的符号学解析

在数字身份愈发透明的互联网时代,玩偶姐姐选择用口罩构建的"半面美学",恰好形成极具后现代特征的符号系统。白色口罩既是对现实身份的遮蔽,也成为具有多重解读可能的视觉符号:防疫时代的集体记忆载体、拒绝被物化的女性宣言,或是数字分身与现实本体的分界线。这种刻意的不完整性,使得观众不得不用想象力填补缺失的面部信息,反而强化了记忆锚点。

据中国传媒大学新媒体研究院2022年发布的《短视频创作者身份策略研究》显示,这类"部分遮蔽法"能使观众留存度提升47%,其原理类似于古希腊雕塑"断臂维纳斯"的美学效应。玩偶姐姐的服装造型同样充满符号隐喻,纯色毛衣与格裙构成的"学院风"视觉体系,既迎合主流审美又暗含对青春叙事的解构,这种矛盾性恰是其内容张力的重要来源。

内容生产的叙事革新

区别于传统短视频的直白表达,玩偶姐姐构建的影像宇宙展现出强烈的作者电影特质。其作品常以15-30秒为单元,通过蒙太奇手法拼贴出碎片化叙事,这种反线性结构迫使观众主动参与意义建构。在《仲夏夜之梦》系列中,光影交错的画面配合环境音效,创造出超越二维屏幕的沉浸体验,这种"微距电影"范式重新定义了短视频的内容边界。

值得关注的是其叙事中存在的"留白艺术",清华大学传播学教授李希光指出:"这种留白不是技术缺陷,而是精心设计的认知缺口。"通过角色关系的模糊化处理、台词的最小化运用,创作者成功将解释权让渡给观众,使每个作品都成为开放性的文本。这种策略不仅降低文化折扣,更在算法推荐机制下形成独特的传播裂变模式。

争议漩涡中的文化镜像

伴随流量暴增而来的,是围绕内容的持久争论。部分女性主义者批评其塑造的"纯欲"形象实质是新瓶装旧酒的情感消费,北京师范大学性别研究中心2023年的研究报告显示,这类内容可能强化对女性身体的客体化凝视。但上海戏剧学院新媒体艺术系的研究团队通过眼动实验发现,其作品中的主体凝视方向具有明显主动性,打破了传统男性凝视的视觉权力结构。

这种争议本身构成当代文化研究的鲜活样本。南京大学文化研究学者王潇认为,玩偶姐姐现象折射出Z世代观众对"安全距离美感"的集体需求,在过度暴露的互联网环境中,半遮半掩的叙事反而创造了新型的情感契约。这种契约既满足窥私欲又维护隐私边界,恰好平衡了数字时代的观看。

虚实交织的未来图景

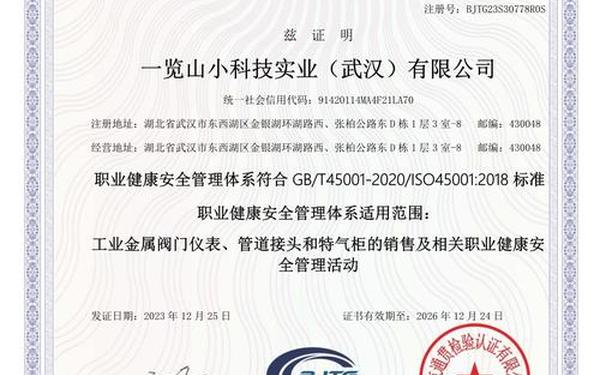

当我们将视角延伸至产业维度,会发现玩偶姐姐的运营模式预示了内容创作的新方向。其团队打造的"Doll宇宙"已衍生出虚拟偶像、数字藏品等多形态IP,这种"肉身创作者+数字分身"的混合生态,正在改写传统网红经济的规则。据艾瑞咨询《2024年中国虚拟人产业白皮书》显示,这类虚实融合IP的商业价值转化率比单一形态高出2.3倍。

但这也带来更深层的哲学追问:当创作者的完全隐没于数字面具之后,艺术表达的真诚性如何存续?或许正如法国哲学家鲍德里亚在《拟像与仿真》中所言,在这个超真实时代,"面具不再是伪装,而是存在的本体"。玩偶姐姐现象的本质,正是数字原住民用技术手段重构自我认知的集体实验。

在这场持续进行的社会化创作中,玩偶姐姐是谁已不再重要。真正值得关注的是,这个现象如何映照出数字时代身份认同的流动性本质,以及技术赋能下艺术表达范式的革命性转变。未来研究或可深入探讨:虚拟身份的可迁移性对内容IP生命周期的影响,以及算法社会中艺术真诚性的评价体系重构。当数字迷雾终将散去,我们或许会发现,每个人都在用自己的方式扮演着这个时代的"玩偶姐姐"。