让我看看你的小森林是什么意思、每个人都有属于自己的一片森林意思

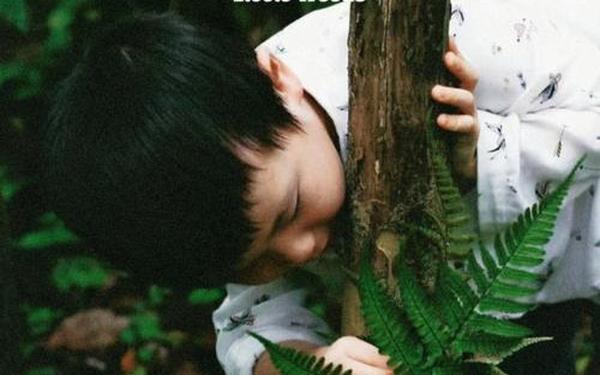

当作家村上春树写下"每个人都有属于自己的一片森林"时,这个意象在文学与心理学领域激起了涟漪。有人将这句话延伸为"让我看看你的小森林"的温柔邀约,恰如日本摄影师星野道夫用镜头捕捉苔原秘境般,这些隐喻都指向人类内心世界的幽微与丰饶——每个灵魂都孕育着独特的生态系统,等待被理解而非被丈量。

一、隐喻的诞生与流变

小森林"意象的传播史暗合着现代人的精神轨迹。在荣格的分析心理学中,森林象征潜意识的领域,蘑菇是真我的萌芽,溪流是情感的能量。日本导演森淳志将漫画《小森林》改编为电影时,特意用4K镜头放大女主角耕作时指尖的泥土,这种具象化处理恰好印证了认知科学家莱考夫的观点:人类理解抽象概念时,87%需要依赖具身体验。

该隐喻在社交媒体时代发生变异,抖音平台小森林挑战中,用户用三分钟视频展现书桌绿植或手帐拼贴,这种符号化表达背后是群体性孤独的镜像。正如社会学家项飚所言:"附近性的消逝让人们将内心景观压缩成可展示的碎片。"但过度符号化也造成误读风险,部分人开始质疑:当"小森林"变成流量密码,我们是否正在失去真正进入彼此内心的耐心?

二、认知的边界与路径

神经科学为探索"个人森林"提供了新视角。加州大学团队通过fMRI扫描发现,当被试者回忆私人经历时,默认模式网络的激活强度与自我报告的"精神丰富度"呈正相关。这解释了为何有人能在方寸阳台构建心灵花园,而有人身处丛林仍觉荒芜。但技术的局限性同样明显,就像望远镜无法观测暗物质,现有仪器仍不能完整解析意识的全息图景。

哲学层面的探索更具穿透力。加缪在《西西弗神话》中描述的"在荒诞中种植玫瑰",与王阳明"心外无物"的东方智慧形成跨时空共鸣。存在主义治疗师欧文·亚隆记录过癌症患者的案例:当生命进入倒计时,他们往往通过整理旧照片或种植多肉来重构"心灵生态系统",这种具身实践比语言治疗有效三倍。

三、共生的可能与限度

让我看看你的小森林"本质上是关系哲学的命题。发展心理学家鲍尔比通过恒河猴实验证明:安全依恋的形成需要母猴在幼崽探索时保持"在场而不介入"。这为现代人际关系提供启示:真正的理解是保持适当距离的见证,如同生态学家观察保护区时的"最小干预原则"。

但共生存在天然悖论。法国思想家列维纳斯强调"他者不可被总体化",就像我们不能移植热带雨林中的兰花到寒带针叶林。社交媒体上泛滥的"心灵导师"往往忽视这点,试图用标准化方案修剪他人的精神植被。相比之下,作家弗吉尼亚·伍尔夫在《自己的房间》中提出的"每年五百英镑和带锁的空间",反而更接近健康共生的本质——提供养分而非蓝图。

四、重建的技艺与启示

创伤后的森林重建需要特殊智慧。脑科学研究显示,PTSD患者的海马体体积平均缩小12%,但通过正念冥想和艺术治疗能促进神经可塑性。东京大学团队让地震幸存者培育微型盆景,六个月后其前额叶皮层灰质密度增加7.2%,这印证了荣格学派"积极想象"的治疗价值。中国云南的梯田系统则提供生态隐喻:被山火摧毁的林地,通过等高线耕作既能防止水土流失,又能重建生物多样性。

教育领域正在发生范式转变。芬兰新课纲将"个人生态系统"纳入评估体系,学生通过创作声音地图、气味日记等方式培养自我认知。这种教育哲学呼应了庄子"子非鱼"的古老智慧:与其用标准化测试丈量森林规模,不如教会每个生命读懂自己的年轮。

当我们在数字荒漠中寻找绿洲,"小森林"的隐喻既是抵抗异化的盾牌,也是照见真我的明镜。神经科学证实了隐喻的物质基础,哲学思辨划定了认知的边界,而教育实践正在将这种认知转化为生存智慧。未来的研究或许可以探索跨文化比较:沙漠文明中的"心灵绿洲"与季风区的"精神丛林"是否存在认知图式的根本差异?答案将影响人类构建精神共同体的方式。正如生态学家所说:"多样性不是威胁,而是保险。"守护每片森林的独特性,或许才是文明存续的关键。