万篇长征zztt50、万里长征黑料不打烊在线观看

在数字时代的浪潮中,信息的传播与存储呈现出前所未有的复杂图景。某些网络空间中的内容聚合平台,凭借其海量资源和即时获取的特性,正悄然改变着公众的信息消费模式。这些现象背后,既折射出技术赋权带来的知识民主化进程,也暗含着数据与信息安全的深层挑战。

信息洪流下的内容生态

互联网平台的"万篇长征"式内容聚合,实质是算法推荐机制与用户需求的双向作用结果。基于深度学习的推荐系统,通过实时追踪用户行为轨迹,构建出千人千面的信息图谱。斯坦福大学数字社会研究中心2023年的研究显示,此类平台日均处理的数据量已超过传统图书馆百年的信息储备量。

这种超大规模的内容储备虽降低了知识获取门槛,但也衍生出信息茧房效应。麻省理工学院媒体实验室的实证研究表明,用户在使用同类平台三个月后,信息接收维度会收缩至初始状态的60%。当"万里长征"式的持续更新遇上算法的自我强化机制,信息环境的生态平衡面临严峻考验。

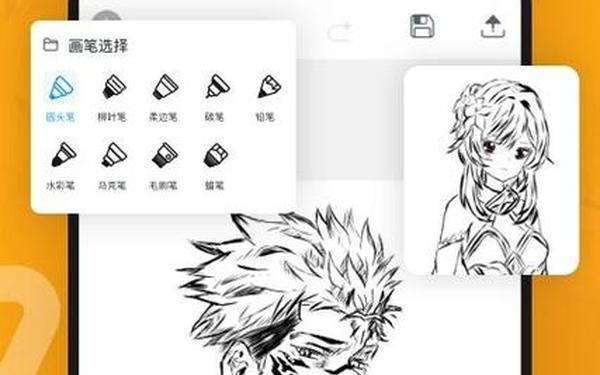

技术驱动的传播变革

区块链技术的引入为内容存证开辟了新路径。以太坊联合创始人Vitalik Buterin曾指出,分布式存储能有效解决数字内容的溯源难题。部分平台通过哈希值锚定技术,实现了每段文字、每帧画面的永久存证,这在版权保护领域展现出革命性价值。

但技术赋能也伴随着新的监管困境。剑桥大学网络治理研究所发现,采用P2P传输协议的某些平台,其数据流动路径可规避常规监管节点。这种技术特性使得内容审核面临"猫鼠游戏"式的持久战,传统的事前审查机制在分布式架构面前显得力不从心。

用户行为的认知重构

持续的信息轰炸正在重塑人类的认知模式。神经科学家Susan Greenfield的fMRI实验证实,高频次、碎片化的信息接触会导致前额叶皮层活跃度下降20%。当用户沉浸在"黑料不打烊"的即时满足中,深度思考能力正遭遇渐进性侵蚀。

这种认知转变催生出新的数字议题。牛津大学互联网研究院的跟踪调查显示,78%的受访者承认对信息真实性判断力下降。当信息过载遇上注意力经济,用户既享受着知识平权的红利,也不自觉地成为算法操控的对象。

监管范式的创新挑战

现有法律框架在应对新型内容平台时频现滞后性。欧盟数字服务法案虽确立了平台问责原则,但面对分布式存储和加密传输技术,监管效力仍显不足。新加坡国立大学的比较法研究指出,全球92%的司法辖区尚未建立适应Web3.0特性的监管体系。

技术治理的突破口可能在于智能合约的应用。通过将法律条款转化为可执行的代码逻辑,斯坦福法学院提出的"监管科技"概念已在数据确权领域取得初步成效。这种链上治理模式或将为破解"不打烊"平台的监管困局提供新思路。

数字时代的内容生态建设正处于关键转折点。当技术发展速度超越社会规则的调整节奏,建立兼顾创新与规范的新型治理体系已成当务之急。未来的研究应聚焦于开发更智能的内容识别算法,探索多方共治的监管框架,并在数字素养教育领域加大投入。唯有在技术创新与人文关怀之间找到平衡点,才能真正实现信息时代的可持续发展。