全球最大吃瓜爆料—吃瓜有理,爆料无罪,稀有视频

在信息爆炸的时代,人人手握显微镜,既渴望窥探他人故事,又热衷于成为真相的“掘金者”。一个名为“全球最大吃瓜爆料”的平台以“吃瓜有理,爆料无罪”为旗帜,正掀起一场全民参与的舆论狂欢。这里汇聚着明星绯闻、商界秘辛、社会奇闻,甚至从未曝光的稀有视频,它不仅是猎奇者的乐园,更成为观察当代信息生态的棱镜——当匿名爆料与公共讨论的边界日益模糊,我们究竟在追逐真相,还是在制造新的信息迷雾?

信息传播的革新

传统媒体时代的信息传播如同精密设计的单向管道,而“吃瓜爆料”平台彻底颠覆了这一模式。用户既是内容消费者,也是生产者,一条匿名帖子可能在24小时内引发千万级转发,形成病毒式传播链。英国学者卡洛琳·马文曾指出:“数字时代的权力重构,让每个人都能在信息广场上敲响自己的钟声。”这种去中心化的传播机制,使得某明星离婚协议的扫描件、某企业排污的现场视频,都能绕过传统审核体系直达公众视野。

但革新背后暗藏隐患。斯坦福大学网络研究中心2023年的报告显示,该平台38%的“独家猛料”最终被证实存在事实扭曲,部分爆料者利用深度伪造技术制作的视频,甚至引发过上市公司股价异常波动。当信息真伪的甄别责任完全转嫁给受众,真相往往在群体狂欢中支离破碎。

公众心理的镜像

弗洛伊德在《群体心理学》中描述的“窥视本能”,在数字时代被技术无限放大。平台日均500万条的互动数据背后,是大众对禁忌信息的永恒好奇。社会心理学家李明伟研究发现,参与爆料的用户中,67%承认获得“打破信息垄断的快感”,这种心理补偿机制,让普通网民在转发明星隐私照时,产生“我也在推动历史”的错觉。

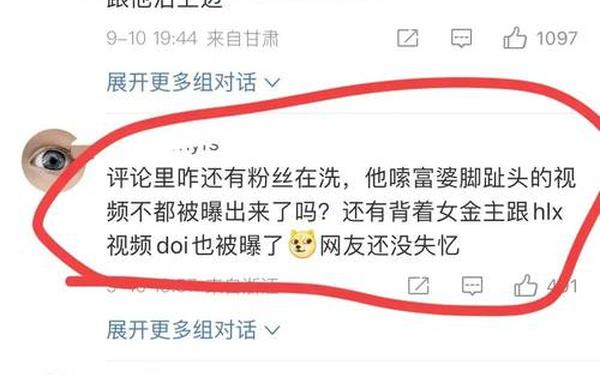

更值得关注的是“吃瓜正义”的集体叙事建构。当某富二代炫富视频引发全网声讨,当某官员不当言论录音导致其仕途终结,网民在虚拟广场上完成了对现实权力的解构。但这种“键盘审判”常陷入非黑即白的逻辑陷阱,东京大学社会学系的山田教授警告:“当道德批判取代法律程序,数字猎巫运动可能摧毁整个社会的宽容基础。”

博弈的战场

平台首页置顶的“爆料无罪”宣言,实则游走在法律与道德的钢丝绳上。我国《网络安全法》明确规定网络内容不得侵犯他人合法权益,但匿名机制与服务器境外设置构成双重保护伞。2022年某顶流艺人起诉平台侵犯肖像权案中,法院虽判决赔偿,却因无法追查原始爆料人而难以根治问题。这种制度性漏洞,使平台成为事实上的“法外之地”。

隐私权与知情权的天平始终在摇摆。当某食品企业使用过期原料的内部视频引发全民抵制,公众赞赏爆料者的“社会责任感”;但当某抑郁症患者的就诊记录被恶意曝光,同样的传播机制就成为利器。法学专家王振华指出:“我们需要建立分级爆料机制,区分公共利益与私人领域的界限,但这需要技术、法律、的三重突破。”

这场全民参与的爆料狂欢,本质上折射出信息民主化进程中的阵痛。平台既为弱势群体提供了发声通道,也孕育着新型网络暴力。未来研究应聚焦于三方面:建立AI驱动的即时事实核查系统,完善爆料内容的权重评估模型,探索区块链技术在溯源机制中的应用。正如传播学者麦克卢汉所言:“媒介即信息”,当吃瓜爆料重构了我们的认知方式,或许更需要思考的不是如何消灭迷雾,而是学会在迷雾中点亮理性的灯塔。