同城上门睡觉app软件,自己接单的平台

深夜的城市灯火通明,社交平台上的失眠话题帖却以每分钟数百条的速度刷新。某互联网健康平台2023年数据显示,我国成年人失眠发生率高达38.2%,而心理咨询师张立群在《都市情绪白皮书》中指出:"现代人缺失的不仅是睡眠,更是情感层面的安全感。"正是这种双重焦虑,催生了以"同城上门睡觉"为代表的新型陪伴经济,其本质是零工经济与情感消费的跨界融合,通过技术平台将传统的人际互助行为转化为标准化服务产品。

需求背景:孤独经济下的隐性刚需

城市化进程加速了社会原子化趋势,民政部2022年统计显示,我国独居人口已突破1.25亿。这种物理空间的隔离催生出强烈的陪伴需求,睡眠服务App用户调研显示,68%的订单发生在工作日晚间10点至凌晨2点,92%的用户选择服务时不要求交流互动。"就像有人在你身边翻书的那种白噪音",心理学博士李明在《都市疗愈学》中解释,"这种非侵入式陪伴能激活大脑的镜像神经元,产生类似真实社交的安全感"。

资本市场的反应印证了需求真实性。天眼查数据显示,2023年上半年睡眠经济赛道融资额同比增长240%,其中上门陪伴类项目占比达35%。某头部平台公开的运营数据显示,复购率维持在41%的高位,用户月均消费频次2.3次,显示出该需求已超越猎奇消费阶段,正在形成稳定的市场基本盘。

平台模式:零工经济中的灵活就业实验

这种新型服务平台采用C2C撮合机制,注册服务者需通过心理评估、背景审查和标准化培训。平台将服务细化为"安静陪伴"、"轻度互动"等5个等级,价格梯度从每小时80元到300元不等。美团研究院报告指出,从业者中自由职业者占47%,在校大学生占29%,他们平均每月通过平台获得4200元收入,相当于二三线城市白领薪资水平。

为确保服务合规性,平台研发了智能监测系统。服务期间全程启用GPS定位和音频监测,异常情况触发人工干预机制。中国人民大学劳动关系学院教授王伟指出:"这种数字化管控既规避了法律风险,又创造了新型灵活就业岗位,但平台责任边界仍需立法明确。

社会争议:情感消费的边界与探讨

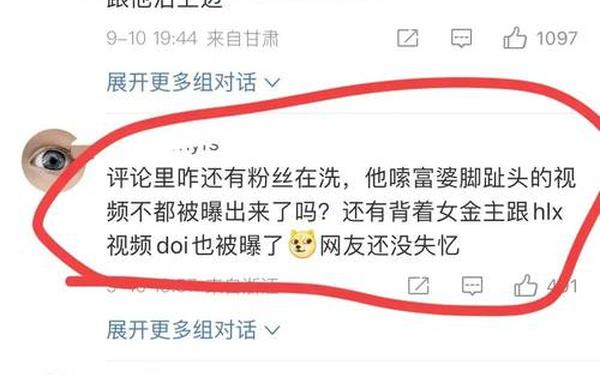

尽管平台强调服务仅限于非肢体接触的陪伴,但争议持续发酵。中国社科院2023年发布的《新型服务业态监管研究报告》显示,32%的受访者认为这类服务存在道德风险。典型案例是某平台服务者利用职业便利实施诈骗,暴露出审核机制的漏洞。对此,平台方在2023年升级了双向评价系统,引入区块链技术保存服务记录。

学家周国平在《数字化亲密关系》中警示:"当情感支持变成标价商品,可能加剧人际关系的工具化倾向。"但清华大学社会学院调研发现,72%的用户认为服务有效缓解了社交焦虑,其中抑郁症群体改善效果尤为明显,这种矛盾性反映出社会对新型服务的认知分歧。

行业未来:从睡眠服务到生态延伸

头部平台开始探索服务外延,某App最新版本新增"睡眠质量监测"和"ASMR环境定制"功能,通过智能手环采集用户生理数据,形成个性化助眠方案。这种"硬件+服务"的整合模式使客单价提升60%,用户停留时长增加2.4倍。行业分析师预测,到2025年该领域将衍生出睡眠教练认证、减压空间共享等周边产业。

跨国界的文化差异成为新挑战。日本早稻田大学比较文化研究显示,东亚社会对"有偿陪伴"的接受度显著高于欧美国家。这促使国内平台开始布局东南亚市场,同时开发VR虚拟陪伴技术,通过数字化手段突破物理空间限制,构建更具包容性的服务形态。

睡眠经济背后的社会镜像

当深夜的手机屏幕照亮城市孤独者的脸庞,睡眠陪伴App的流行本质是现代社会的情感代偿机制。这种创新既创造了经济效益,也折射出人际关系的深层危机。平台方需要平衡商业利益与社会责任,在技术迭代中建立更完善的框架。未来研究可重点关注服务标准化对用户体验的影响,以及数字陪伴对传统人际关系的重塑效应。正如《经济学人》所言:"每个商业创新的价值,最终都取决于它能否让人类更温暖地共存。